原因は?

肝臓の悪性腫瘍の存在を示唆する特異的症状はない・・・といわれています。倦怠感、体重減少、食思不振、お酒が飲めなくなった、吐血、下血などの症状は肝細胞癌患者様によく見られますが、これは同時に存在する肝硬変による症状です。これらの自覚症状が現れる前に肝臓癌の診断を行う必要があります。その為には血液肝炎検査、血液肝炎ウイルス検査、肝臓超音波検査などの他、必要性に応じてCT検査やMRI検査を行います。

肝臓にできる腫瘍には大腸癌などの他の臓器癌からの転移性肝癌が最も多く次いで肝細胞癌、胆管癌、肝血管腫(良性腫瘍)、肝嚢胞などがあります。これらの腫瘍は種類により画像の特徴が異なりますので、CT検査やMRI検査、あるいは超音波検査などで区別ができます。

また、血液腫瘍マーカーも肝腫瘍の鑑別には有効です。AFPやPIVKA2は肝細胞癌に、CEAやCA19-9は胆管癌や転移性肝癌に特異的に見られます。肝血管腫や肝嚢胞では腫瘍マーカーは上昇を示しません。

他の癌は発生原因はまだ特定されていませんが、胆管癌の発生に対して揮発性油脂の関連が議論されています。アルコール性肝炎や脂肪肝も肝細胞癌の発生に多少の関連があると言われています。

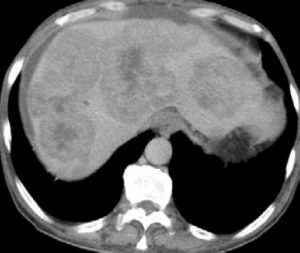

転移性肝癌は肝臓に出来る癌の中で最も多いものです。転移性腫瘍の画像上の特徴はターゲットサインといって、二重円状の陰影が現れます。

その他の肝臓腫瘍は稀ですが、肝細胞癌との鑑別が大変困難です。鑑別のためには患者様の臨床像を事細かに分析して、適切に診断するよう努める必要があります。

| 悪性腫瘍 | 良性腫瘍 |

|---|---|

| 転移性肝癌 | 肝血管腫 |

| 肝細胞癌 | 血管筋脂肪腫 |

| 胆管癌 | FNH 限局性結節性過形成 |

| 悪性リンパ腫 | 肝細胞腺腫 |

| 血管内細胞腫瘍 その他 | 肝嚢胞 その他;肝膿瘍など |

肝転移のCT画像;ターゲットサイン

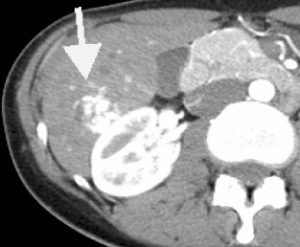

肝血管腫のDCT画像;遅延性濃染

造影前

動脈相

遅延相

肝臓できる腫瘍は良性腫瘍と悪性腫瘍(癌)があります。

悪性腫瘍には大腸癌や肺癌など他の臓器癌からの転移する肝癌が最も多く次いで肝細胞癌、胆管癌、肝血管腫(良性腫瘍)、肝嚢胞などがあります。肝臓の悪性腫瘍の存在を示唆する特異的症状はない・・・といわれています。倦怠感、体重減少、食思不振、お酒が飲めなくなった、吐血、下血などの症状は肝癌が進行した際に現れる症状ですので、自覚症状が現れる前に肝臓癌の診断を行う必要があります。その為には血液肝機能検査、血液肝炎ウイルス検査、人間ドックの肝臓超音波検査などを行って早期に癌の存在を知る必要があります。肝臓腫瘍は種類により画像の特徴が異なりますので、肝腫瘍が見つかれば、CT検査やMRI検査を行って悪性腫瘍の鑑別を行うことが必要です。他の肝臓腫瘍は稀ですが、肝細胞癌との鑑別が大変困難です。鑑別のためには患者様の臨床像を事細かに分析して、適切に診断するよう努める必要があります。

胆管癌の発生に対して揮発性油脂の関連が議論されていますが、ま確定的ではありません。アルコール性肝炎や脂肪肝も肝細胞癌の発生に多少の関連があると言われています。近年、脂肪肝の患者様が増えていますので、要注意です。

転移性肝癌は肝臓に出来る癌の中で最も多いものです。肝臓の腫瘍が転移性腫瘍であることが分かれば原発巣を特定する必要があります。転移性腫瘍の画像上の特徴はターゲットサインといって、二重円状の陰影が現れます(提示したDCT)。また、血液腫瘍マーカーも肝腫瘍の鑑別には有効です。AFPやPIVKA2は肝細胞癌に、CEAやCA19-9は胆管癌や転移性肝癌に特異的に見られます。肝血管腫や肝嚢胞では腫瘍マーカーは上昇を示しません。

ウイルス肝炎はウイルス駆除ができていないと慢性肝炎に移行し、最終的には肝硬変となって生存に必要なタンパク合成などができなくなり、脳症や腹水貯留などを来して生命を失ってしまいます。それだけではなく、肝硬変にいたるどこかの時点で必ず肝細胞癌を併発してしまいます。肝炎を伴わないウイルスキャリアーという状態でも肝細胞癌ができる事がありますので、ウイルス肝炎と肝細胞癌には深い関連性があります。稀ではありますが、インターフェロン療法などでウイルスが駆除されたあとや脂肪肝に肝細胞癌の発生を見ることもありますので、本当にやっかいです。